Catégorie : Photographes

-

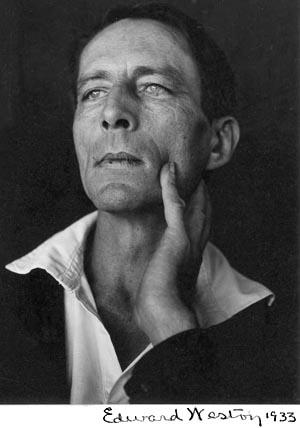

Edward Weston : catalog essay

Edward Weston | Cholula Costume, circa 1926 In 1923 at the urging of his friend Roubaix de l’Abrie Richey and their shared lover Tina Modotti, Edward Weston left his family and moved to Mexico where he embarked on a new chapter in his career that would prove influential in directing the course of his photography. Whereas his earlier portraits adhere to many of the classic characteristics of 19th century portraiture- stoic poses, elaborate costumes, accessories reflective of the sitter- his Mexican period, as seen in lots 254, 255 and 257, illustrates his interest in incorporating elements of Modernism and experimenting with alternate methods and approaches to portraiture.

In his first portraits in Mexico, Weston abandoned the studio setting and photographed his sitters against the backdrop of an overcast sky. Tightly cropping the images so that their faces dominated the full frame and shooting from a lower vantage point, gave the sitters a weight and monumentality atypical of the classic portrait. Collectively, Weston had come to refer to that body of work as “heads.” The Mexican writer Francisco Monterde Garcia Icazbalceta perceptively described them as “guillotine heads in the noon sun: unreal necks and martyred eyes in harsh, insolent light.” (Conger, n.p. fig 110/1923) By isolating the head from all context, Weston was able to capture uniquely intimate moments, ones that speak to, not only the disposition of the sitters, but even more to Weston’s personal relationships with them.

When Weston met Diego Rivera at his first exhibition in Mexico in the fall of 1923, Rivera quickly became a champion of his work, drawn to the Modernist elements echoed in his own works.The two became close friends and Weston would go on to photograph both Rivera and his wife Guadalupe Marin de Rivera during his two years in Mexico. In Diego Rivera, Mexico, 1924 (Lot 255) one can see the admiration and respect that Weston had for his new friend; that Rivera looks down upon Weston with a jovial expression and Weston, in turn, literally looks up to Rivera, suggests a rapport reminiscent of a mentor with his mentee. Similarly, in Guadalupe Marin de Rivera, 1923 (Lot 257) Weston captures her mid-speech with her mouth agape. From Weston’s own writings of Guadalupe, this is perhaps the most appropriate manner for him to depict her as he wrote of his affection for her “strong voice, almost course, dominating.”

But neither of these “heads” are quite as revealing as Tina with Tear, 1923 (Lot 254), which shows Modotti with a tear rolling down her cheek. The act of photographing someone, by its very nature, is an intimate act, but to do as that someone expresses vulnerability supposes an undeniable trust between the photographer and sitter. While Weston’s nudes of Modotti are far more intimate in a literal way, their chief concern lies within the formal qualities of her body. Here, by contrast, the camera nearly becomes transparent as we see Modotti not through a lens but through the adoring eye of her lover.

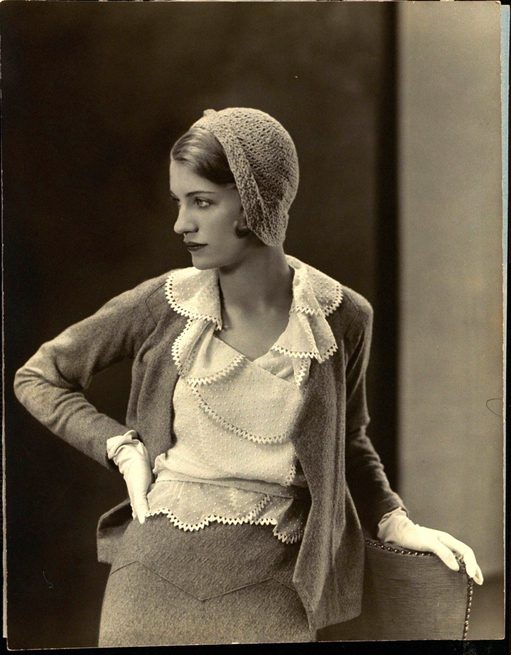

In as much as Weston’s “heads” demonstrate his fascination with contemporary icons of Mexican art, such as Rivera and his wife, he was equally interested in the greater history of Mexican culture. In Cholula Costume (lot 256), Weston portrays the dancer and choreographer Rosa Covarrubias in native Mexican attire. In 1930 Rosa married Miguel Covarrubias, the renowned Mexican ethnologist, art historian, painter, caricaturist, and set and costume designer. Rosa and Miguel were close friends of Weston and Modotti, who taught Rosa photography. What Weston captured in his lens is not merely the “woman of great beauty and charm” as described by José Limón in his biography, but also a model of traditional Mexican culture, one that was researched and consequently introduced by Rosa and her husband to create a new era in contemporary Mexican dance.

-

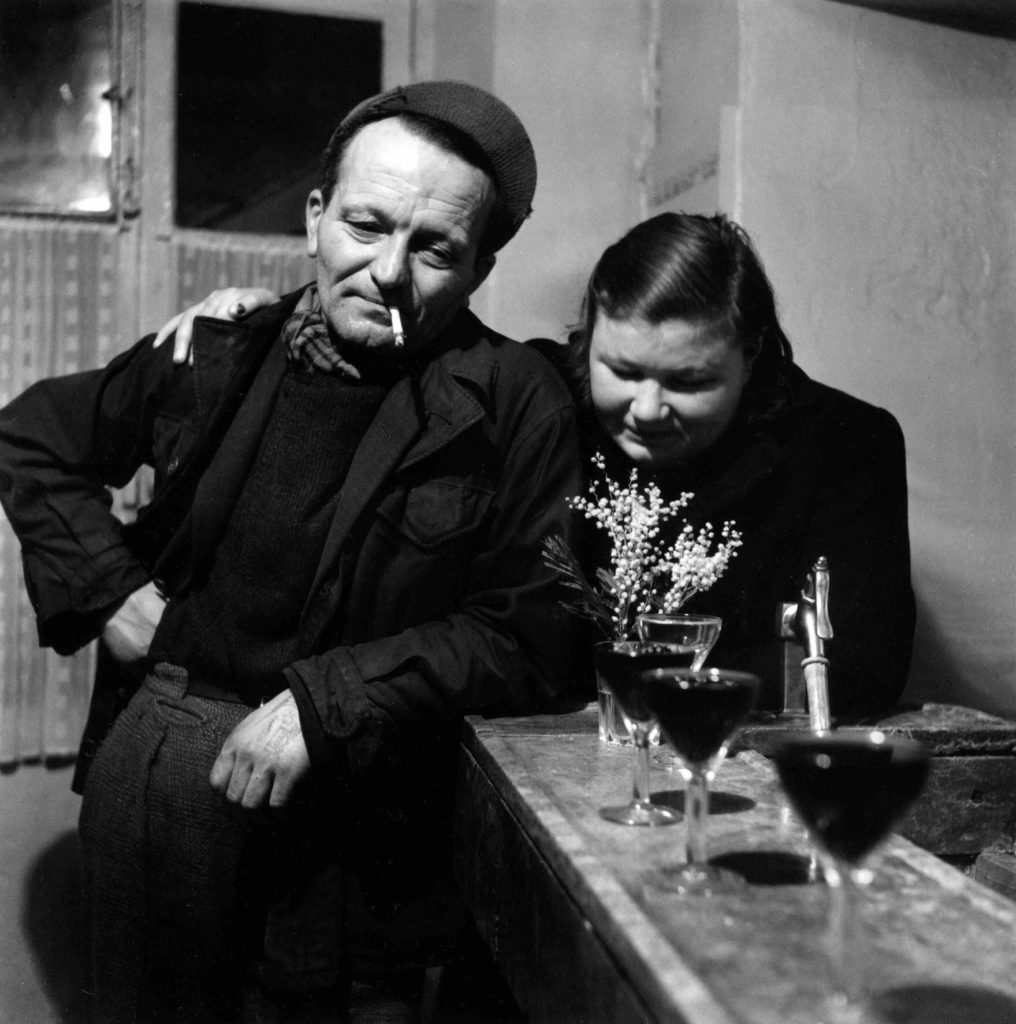

Doisneau

Robert Doisneau (Français, 1912-1994), Le mimosa du comptoir, rue Maitre Albert, Paris, 1952

Comment – mon Dieu ! – faisait Doineau pour mettre en scène ces gens du peuple pour qu’ils ne paraissent pas penser qu’on les prenait en photo.

Le photographe devait, j’imagine, se mettre totalement à leur niveau, de bagout, de simplicité. Le talent c’est click-clack en se faisant oublier.

-

Gagner sa paix intérieur

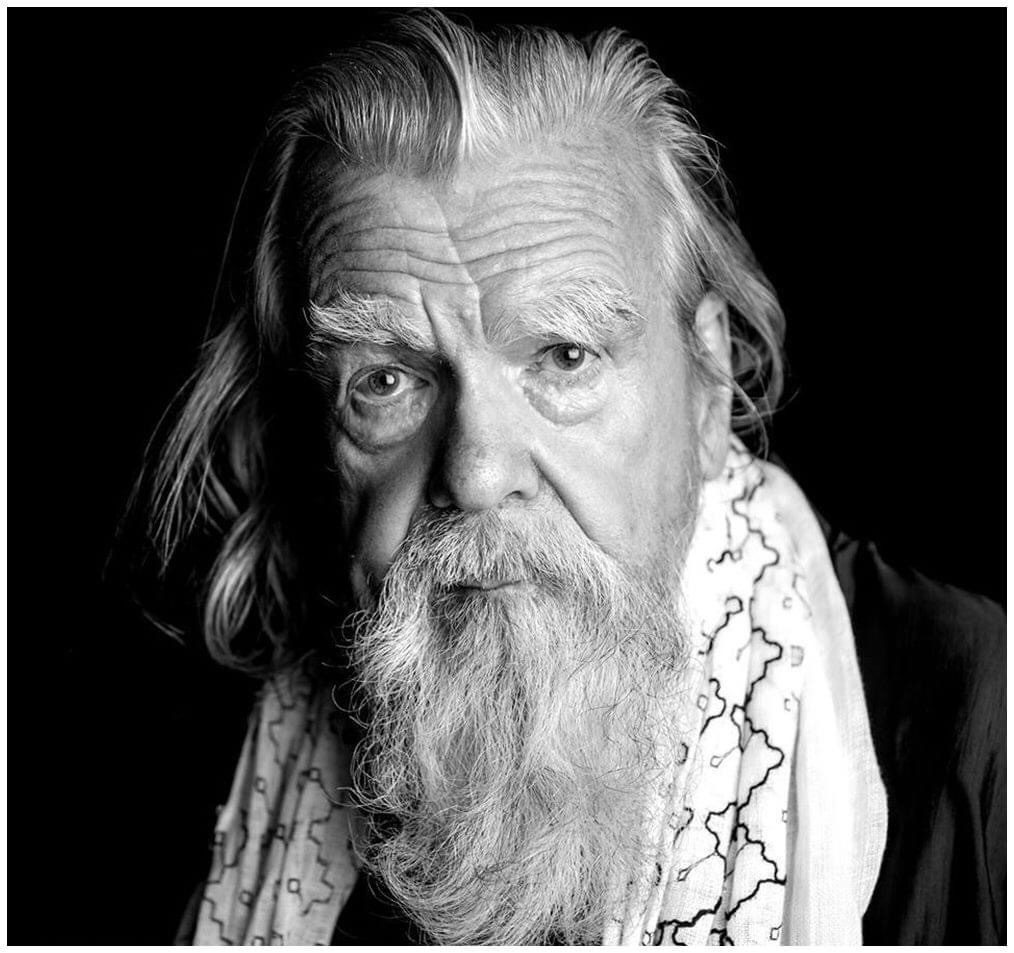

Homage à Michael Lonsdale. RIP

« Ce n’est pas moi qui m’intéresse, c’est d’être les autres. »

Allez, on va revoir film « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois, avec ce rôle mémorable de Michael Lonsdale. Inoubliable.

-

Francesca Woodman – Notes

Elle a su théâtraliser ses conflits intérieurs, ses tourments profonds, en images et en espace.

Elle est prise dans une profonde urgence, qui en peu de temps lui fera prendre presque 800 clichés.

Le théâtre où se joue la scène de sa vie est en fait un miroir, soit reflétant, soit déformant. Un miroir à traverser, à tromper en se cachant.Le miroir, si souvent présent, est l’espace de disparition, de contemplation, de réappropriation de son corps en éclats, perdu et retrouvé tout autre.

Tout n’était que reflet, et on ne pouvait n’être qu’un autre. Comme ses modèles qui deviennent ses doubles

-

Lee Miller – Vanity Fair

Portrait : La folle vie de Lee Miller, muse de Man Ray, photographe de guerre et cuisinière surréaliste. Mannequin, compagne de Man Ray, muse, photoreporter puis cordon bleu au crépuscule de sa vie, Lee Miller aura vécu son existence sans jamais se contenter de ce qui était acquis. Une quête du beau et du vrai qui l’a menée des couvertures de « Vogue » au camp de Dachau.

C’est peut-être l’une de ses photos les plus célèbres. Nue dans une baignoire, Lee Miller se savonne le dos, le regard détourné de l’objectif. Une scène anodine pour ceux qui ne s’attachent pas aux détails, et pourtant, ici plus qu’ailleurs, ils sont fondamentaux. Car nous sommes en 1945, cette salle de bain est celle d’Hitler, les boots de femme qui maculent le tapis ont foulé Dachau et Buchenwald et l’individu qui prend la pose n’est autre que Lee Miller, l’acolyte de Man Ray, grande habituée des dîners mondains et des couvertures de magazines.

Photo de David Scherman

Mais comment cette jeune fille de bonne famille née à Poughkeepsie en 1907, se retrouve à incarner de la sorte le bouillonnement artistique d’une époque, ainsi que sa folie meurtrière ? La beauté tout comme l’horreur du 20e siècle ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière.

Il y a d’abord cette enfance volée, marquée par un viol et des séances photos dénudée sous l’objectif de son père. Et puis il y a le hasard, qui la pousse sur le chemin du grand patron de presse Condé Nast. En sauvant cette inconnue d’un accident de voiture en plein New York, il reste subjugué par la régularité de ses traits et son regard grave, et décide d’en faire l’un des mannequins phares des années 20.

Lee Miller n’a que 20 ans et son corps, son visage ne lui appartiennent plus depuis fort longtemps. L’heure est venue de reprendre le contrôle. Direction Paris où, en cet été 1929, elle devient photographe à son tour. Forçant le destin, c’est Man Ray qu’elle choisit comme professeur, en se présentant à lui dans un café d’un simple : « Lee Miller, je suis votre nouvelle élève. » La collaboration sera fructueuse. Ensemble, ils découvrent le procédé de solarisation et sous leur objectif commun, toute la fine fleur de l’époque défile. Ils s’aiment.

« J’étais très belle. Je ressemblais à un ange mais, à l’intérieur, j’étais un démon », déclare-t-elle à l’époque. Une beauté tourmentée que s’arrachent les artistes de l’époque dont Picasso qui la peint à plusieurs reprises. Son visage, son corps continuent de lui échapper. Comment se retrouver ?

Ci-contre: Lee Miller dans Vogue 1931 – George Hoyningen-Huene Condé Nast via Getty Images

La réponse est toujours la même, « je préfèrerais prendre une photo qu’en être une », annonce-t-elle en 1932. La voilà partie pour New York, où elle ouvre son propre studio de photo. La suite se déroule dans plusieurs villes, plusieurs pays : Le Caire, où elle émigre avec son mari, un fonctionnaire égyptien. Paris, où elle retrouve la fine fleur artistique chaque été, Roland Penrose — avec qui elle commence une liaison —, Man Ray, Dora Maar, Eileen Agar, Max Ernst, Dorothea Tanning et Picasso. Et puis Londres où elle s’établit finalement avec son amant. Toutes ces années, elle continue d’affûter son art, cultivant sa fibre surréaliste, cherchant le sublime dans le quotidien.

Lee Miller’s most famous surrealist image, « Portrait of Space », taken near Siwa in Egypt.

Enigmatic, it allows the viewer to decide where their focus lies and what is happening. The cloud behind the frame, the shape of a bird possibly alluding to how Lee felt at the time. Loving the adventure of the desert yet finding the expectations of the ex-patriot society stifling, there was a longing to escape. In Egypt Lee was far from the buzzing art movement she had been part of in Paris, often in her letters to Roland she asks for news of the artworld, her friends and for art publications even though she was well connected to several artists in the Egyptian surrealist movement there through the group of ‘Art & Liberty’ artists.

Portrait of Space was first published in the London bulletin in June 1938, along with her photograph of her friend Dora Maar in profile, the image was seen by many of the Surrealist circle. Rene Magritte was inspired by the image and uses the shape of the torn fly screen in his 1938 painting Le Baiser. .Les années 40 battent leur plein et charrient avec elles leur lot de conflits meurtriers. Lee Miller devient correspondante de guerre pour Vogue, magazine qu’elle connait bien en tant que mannequin et photographe de mode, et apprend à apprivoiser en tant que photoreporter. Elle vit dans sa chair la violence du quotidien, dans le sillage de l’armée américaine.

Lee Miller avec des soldats américains – 1944 – Phto D. Scherman – Life Getty « Lee est devenue une GI », dira David Scherman, photographe de Life, qui l’accompagne pendant ce périple. Seule femme sur le terrain, elle documente Blitz en miettes, Dachau libéré, les visages des tortionnaires de Buchenwald, la maison d’Hitler et sa fameuse baignoire au lendemain de son suicide. L’époque des déjeuners sur l’herbe à Montparnasse est loin, mais Lee Miller est devenue une photographe de renom, indispensable au magazine Vogue et à ses lecteurs.

Après la guerre, elle prête sa plume et son objectif à des sujets mode, art et décoration et donne naissance à son fils unique, Antony.

Publicité montrant deux femmes, 1950 – Lee Miller – Getty Son rôle de mère ne lui plaît pas, cette vie rangée ne lui ressemble guère. Lee Miller souffre de stress post-traumatique et a développé un sérieux penchant pour l’alcool. Pour échapper à ses démons, elle se réfugie derrière les fourneaux et met à profit ses cours pris au Cordon Bleu de Paris, tout en renouant avec le surréalisme : du poulet vert ou des spaghettis bleus, un repas entièrement blanc pour cent personnes, de la glace au marshmallow et au Coca-Cola, un poisson cyan inspiré d’une œuvre de Miró…

Des recettes dignes des dîners de Gala, que dégustent les nombreux convives invités à passer le weekend dans cette ferme du Sussex, dans laquelle la photographe a élu domicile. Elle y vivra jusqu’à sa mort en 1977, navigant entre ses casseroles et ses nombreuses archives. Aujourd’hui, les lieux peuvent se visiter et des ateliers de cuisine reprenant les recettes farfelues de Miller sont organisés occasionnellement par Antony, son fils, qui veille au grain. Une façon de faire vivre l’héritage de cette grand dame aux milles vies.

Gold-Fish for dinner anyone?

Interestingly Lee didn’t do much of her own food photography, she preferred to capture her guests enjoying themselves when she did get her camera out around the food. This is one of only a few images we have that she took herself.

The fish dish in the centre of the table is given the name Gold Fish as a word play on a goldfish and the fact that it is a golden colour. .

Image: Lunch out doors, showing Gold Fish, Farleys garden, Farley Farm, Muddles Green, Chiddingly, East Sussex, England c1973 by Lee Miller © Lee Miller Archives, England 2019. All rights reserved. www.leemiller.co.uk .

Pour en savoir plus :

Les vies de Lee Miller de Antony Penrose, Seuil.

Lee Miller: A Life with Food, Friends & Recipes de Ami Bouhassane, Penrose Film Productions Ltd and Grapefrukt Forlag.

Lee Miller dans l’oeil de l’Histoire, une photographe de Carolyn Burke, Autrement.Article de Vanity Fair par Margaux Vanwetswinkel, 21 avril 2020