Mr Jones – film d’actualité

L’histoire d’un journaliste d’investigation qui découvre l’horreur de la famine en Ukraine crée par Staline dans les années ’30

La perte des mots

Belle analyse sur la simplification à outrance de l’écriture qui conduit à la pauvreté intellectuelle de notre société.

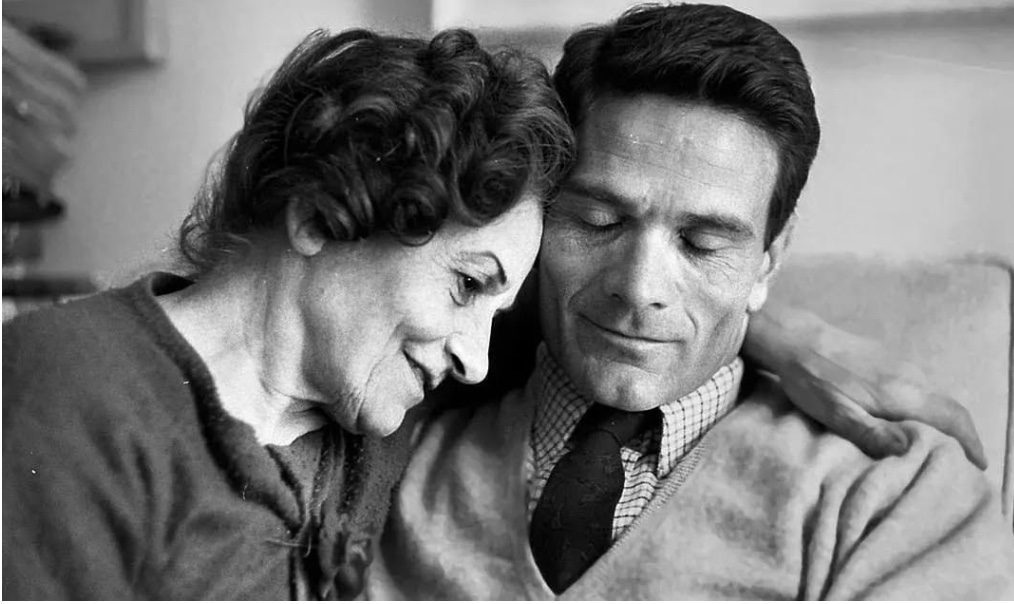

Mrs Brown – 1997

Judy Dench and Billy Connolly in the historical drama of how a ruddy Scotsman draws Queen Victoria out of her grief.

Alice Vinocour – Le Monde

Interview avec Alice Vinocour dans le Monde à l’occasion de la sortie de Revoir Paris.

Merci de m’avoir tenu la main

Moments exceptionnellement ressentis qui sont effacés de la mémoire et qu’on essaie de retrouver pour se reconstruire. Film magnifique

L’intégrité – Pasolini

′′ Je suis un homme ancien, qui a lu les classiques, qui a récolté les raisins dans la vigne, qui a contemplé le lever ou la chute du soleil sur les champs. (…) Je ne sais donc pas quoi en faire d’un monde créé, par la violence, par la nécessité de la production et de […]

Responsabilité du journaliste

« (…)les hommes de médias devraient prendre leur place, toute leur place, et réfléchir sérieusement aux notions de neutralité et de responsabilité. De nombreux acteurs desdits médias ont, en effet, une fâcheuse tendance à se retrancher derrière leur « nécessaire » neutralité pour nous présenter des reportages sans enquête sérieuse, des informations « brutes », sous prétexte que l’auditeur saura […]

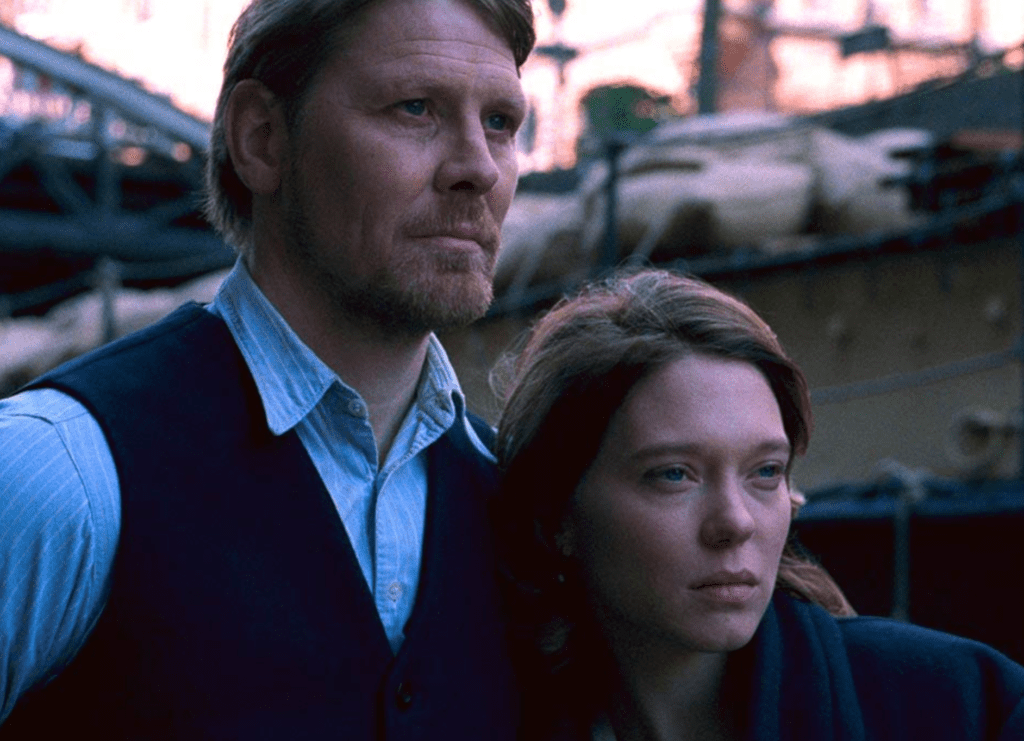

L’histoire de ma femme

L’Histoire de ma femme: le déshonneur d’un capitaine Le Figaro, publié le 15/03/2022 – Film vu le 4/3/2023 – Très beau et réflexion sur la complexité des rapports entre les hommes et les femmes. Léa Seydoux est SUPERBE! Dans cette puissante adaptation de L’Histoire de ma femme, Gijs Naber et Léa Seydoux incarnent un couple […]

Souvenir anniversaire SPOT-1

Un 22 février 1986, lancement de SPOT-1

Pale blue dot – Carolyn Porco

February 14th : 32nd anniversary of the iconic image of Earth seen by Voyager-1