Nicolaï Greschny à Saint Germain

Je fais connaissance avec l’artiste iconographe Nicolaï Greschny lors d’une petite exposition près de chez moi.

Souvenir de la ‘Grande descente’

La grande descente lors d’une randonnée à Lanne en Baretous

Pale blue dot – Carolyn Porco

February 14th : 32nd anniversary of the iconic image of Earth seen by Voyager-1

Conjonction de croissants

Il faut regarder le ciel de près

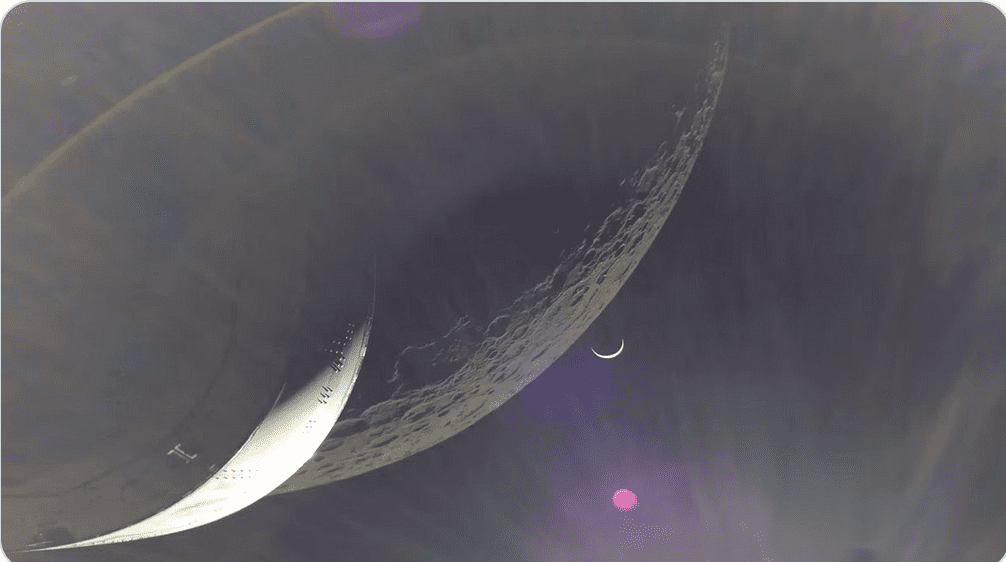

Orion extraordinaire vidéo

La meilleure vidéo, des images originales superbement retraitées, du retour de la capsule Orion.

Orion fabulous views

La mission Artemis-I nous a offert une multitude de très belles vues prises par le module Orion

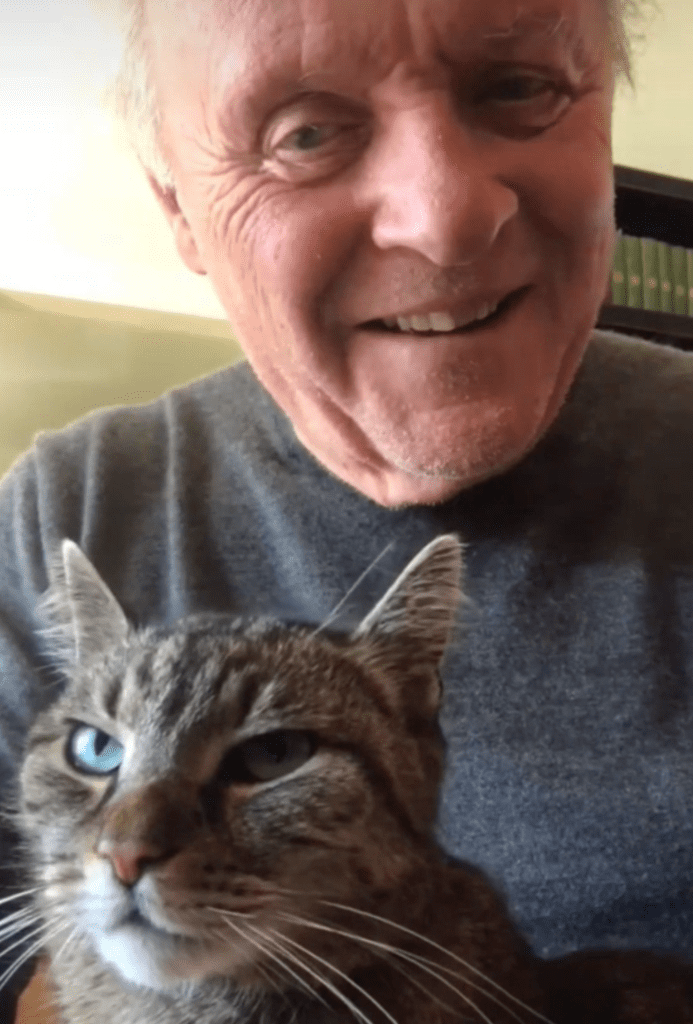

Niblo, le chat de Anthony Hopkins

Le chat d’Anthony Hopkins!

Nouvelle vie pour un chevalet

Le grand chevalet de peintre de mon grand-père n’aurait pu trouver un repreneur aussi intéressant.

Œuvres complètes de Michel Serres #1

Article de Télérama sur les oeuvres de Michel Serres

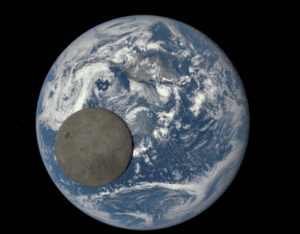

La Lune passe devant notre Terre

C’est pas un ‘fake’! Rare vue de la face cachée illuminée de la Lune qui passe devant notre planète.