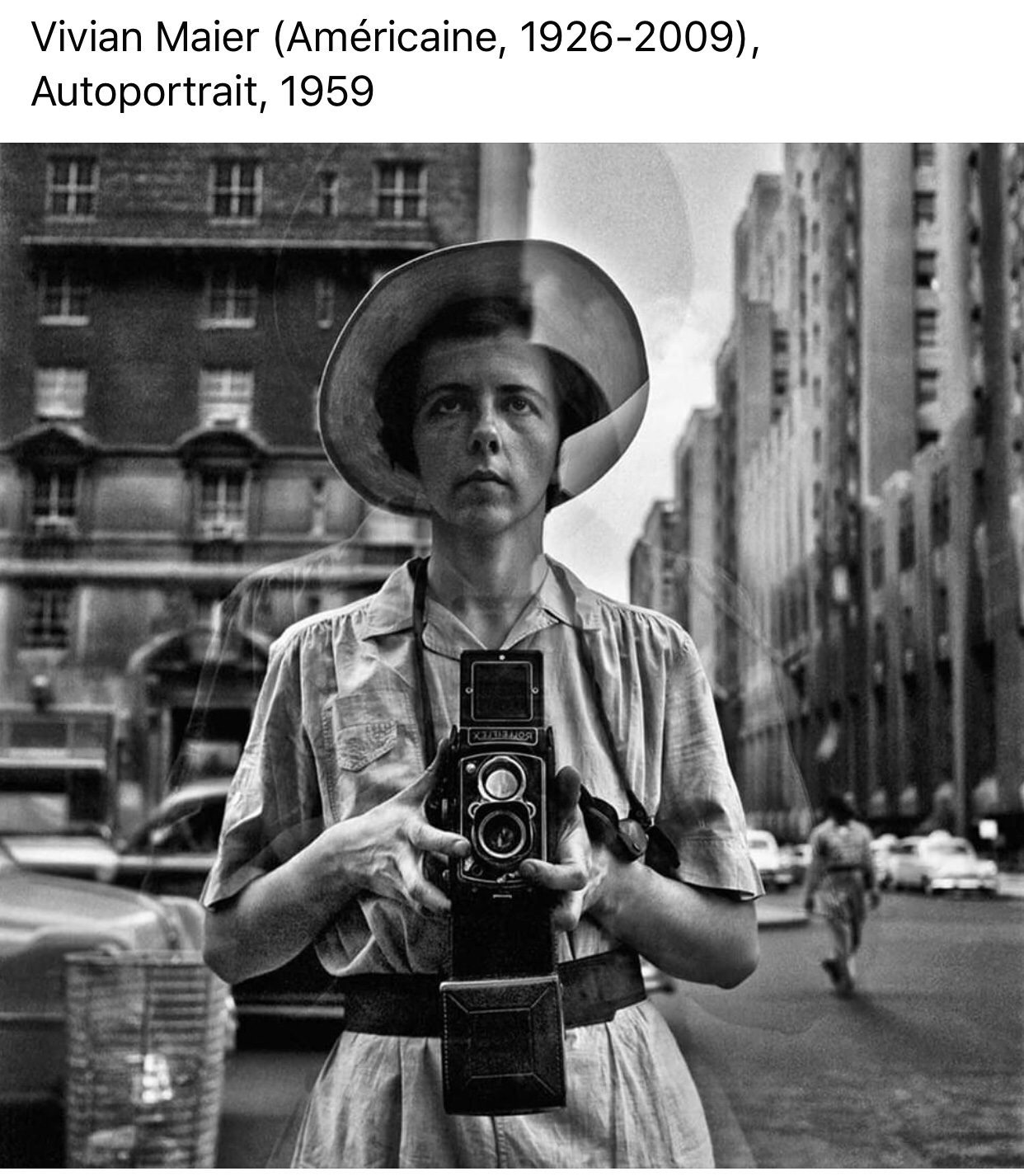

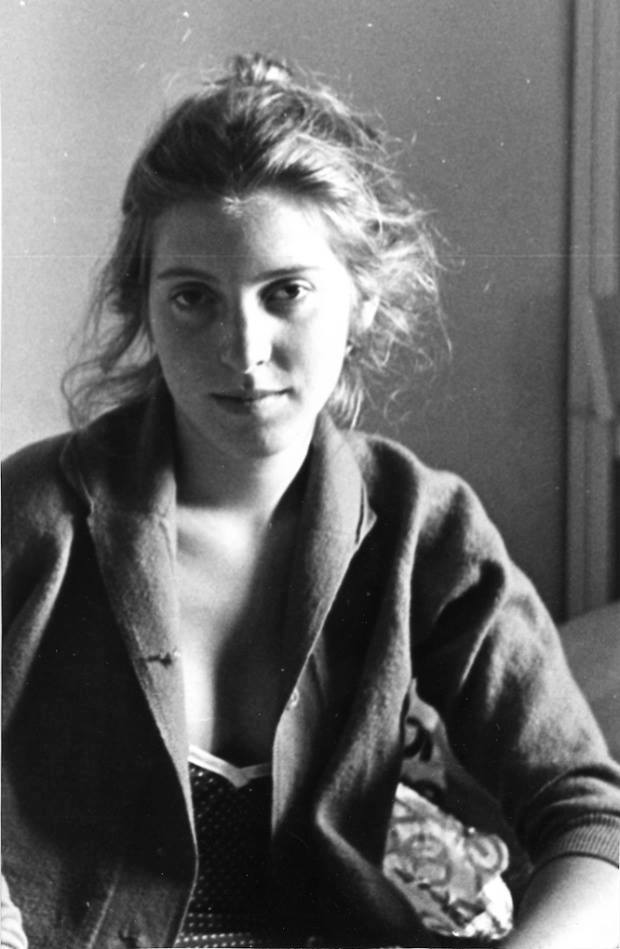

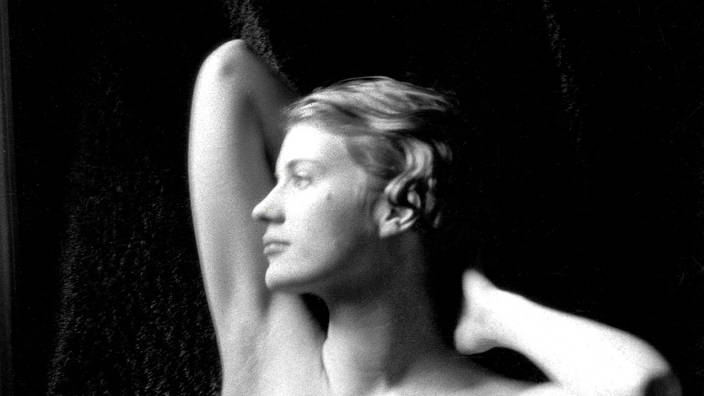

Je la connaissais déjà par ses photos, par ces résumés trop brefs d’une personnalité au multiples facettes : jeune fille, ayant posé nue pour son père, mannequin aux États Unis, rencontre avec Man Ray à Paris, curieux mariage avec un riche égyptien, retour à Londres et employé par Vogue, photographe de guerre sous uniforme US.

Mais après avoir regardé sur ARTE le documentaire, réalisé par Teresa Griffiths, sur Lee Miller, je suis sûr de la connaître infiniment mieux. Je me l’avais déjà classé dans mes collections de grands photographes, découvrant au fil des mois, de nouvelles images que j’appréciais avec délectation. Aujourd’hui je m’attache, avec d’autant plus d’admiration, à l’histoire extraordinaire de cette femme.

Lors de l’époque parisienne dès 1929, Lee Miller avait été la muse et compagne de Man Ray. Mais aussi Roland Penrose, un écrivain, du mouvement surréaliste. Le documentaire est en grande partie basé sur la biographie écrite par leur fils. A la mort de Lee Miller en 1977, Antony Penrose découvre dans les greniers de la maison familiale dans la campagne du Sussex, des boites de photos dont il ignorait l’existence. Il découvre des pans entiers de la vie de sa mère qu’elle avait caché. Il comprends son itinéraire, ses passions, et ses grandes fragilités.

L’émission est porté également par de précieux témoignages: des amies, auteurs, mannequins, photographes de mode et de guerre, responsables d’archives… La plupart sont des femmes qui éclairent l’histoire de Lee Miller, avec une grande sensibilité, partageant l’appréciation, sinon amour qu’ils ont encore pour cette féministe, qui a été en marge de son époque, précurseur de libertés des mouvement féministes.

Un homme, David Sherman, photographe du magazine Life, nous fait vivre la fin de la guerre qu’il « documente » avec Lee Miller. Ils découvrent ensemble le camp de Dachau, vues tellement brutes d’horreur, que Lee Miller doute que Vogue les publie. Lee Miller peine pour écrire ce qu’elle a vécu.

C’est à voir ! Je recommande ce documentaire. Il montre à quel point des vies humaines peuvent être si denses et fragiles; il accentue l’importance entre l’œuvre d’une artiste et la dure réalité d’une vie; l’affreux contraste entre ce qui est d’une beauté claire sans arrières pensées, et ces images d’atrocités et émotions de révolte qui peuvent marquer un photographe journaliste pendant le restant de ses jours.

Lee Miller, née 1907 – décès 1977 – Photos de divers collections. Biographie par Antony Penrose : The Lives of Lee Miller, Thames and Hudson, Londres, 1985. (Remerciements aussi Jeanne Ingrassia)

Portrait plus détaillé dans l’article de Vanity Fair